Cómo construimos significados a través del color

“Painting is not about an experience, it is an experience.” – Mark Rothko

El sabor de la manzana, decía Borges parafraseando a Berkeley, no está en la fruta en sí misma, sino en la unión de esta con el paladar.

Como argumentaba el autor argentino en el prólogo de Fervor de Buenos Aires, también la poesía es el resultado del comercio entre el lector y el poema. Y quizá sea el arte en general el reino donde no existe “la cosa” en sí misma, sino el resultado de un proceso en el que el protagonista principal es el público: el lector, espectador u oyente que participa activamente en la construcción del sentido de la obra.

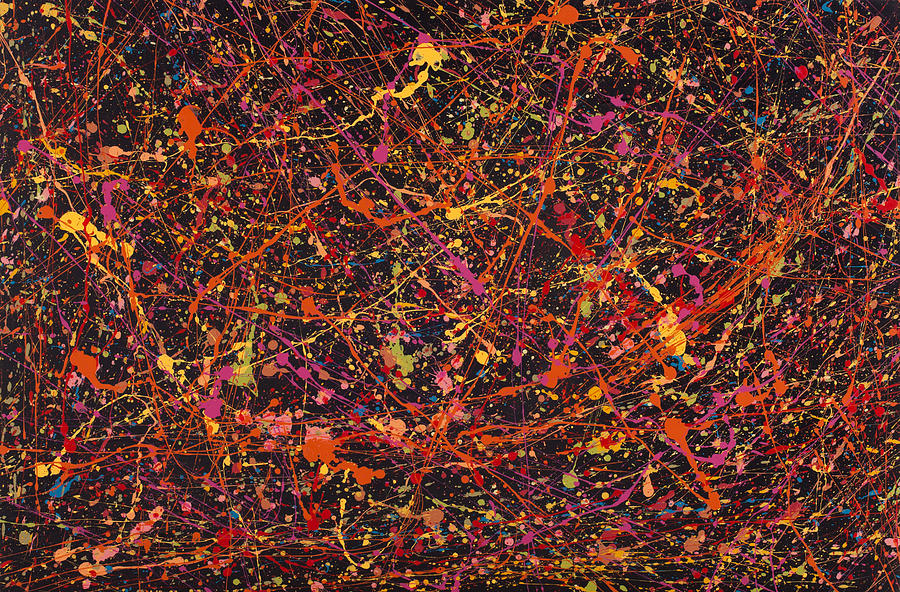

Basta darle sólo un vistazo a cualquier pintura de concepto abstracto para descubrir que este juego de interpretación que pone en funcionamiento el espectador al admirar un cuadro requiere tanto de su participación activa como de su mirada para existir. Formas y colores adquieren vida propia al interactuar con el ojo y la vista del público que las recorre en diversas direcciones descubriendo un nuevo significado, un nuevo sentido general cada vez.

Y con el color ocurre algo particular: las distintas tonalidades y combinaciones tienen el poder de hacer funcionar en nosotros todo tipo de emociones al hablarle directamente a nuestros sentimientos, influyendo sobre nuestro estado de ánimo más directo.

Y con el color ocurre algo particular: las distintas tonalidades y combinaciones tienen el poder de hacer funcionar en nosotros todo tipo de emociones al hablarle directamente a nuestros sentimientos, influyendo sobre nuestro estado de ánimo más directo.

El poder de interpelarnos que detenta el color, algo que sugirió Goethe en su teoría de los colores en 1810, en la que planteó su influencia sobre las emociones, explica en cierta manera cómo al observar una obra en la que prima la abstracción se pone en marcha un mecanismo de construcción a partir del cual llenamos el cuadro con información propia, completando su significado más allá del sentido propuesto por su autor, volcando sobre ella nuestra propia apreciación e interpretación de lo que vemos.

Es de esta manera que se activa un doble proceso en el que, como apuntó Aristóteles al definir la catarsis en la obra artística, intercambiamos y creamos significados a partir de las emociones y sentimientos que ésta nos genera: nosotros como espectadores, nos convertimos también en artistas al crear nuevos significados que van variando cada vez que nos encontramos nuevamente con la obra ya que en cada encuentro volvemos renovados y llenos de los sedimentos y nuevas perspectivas que ha producido en nosotros la experiencia.

Bajo esta nueva perspectiva, apreciar una obra de Rothko o Jackson Pollock se convierten en experiencias revolucionarias toda vez que nos alejamos por completo del análisis crítico y lineal que podemos emplear al observar arte del estilo clásico como tal vez el barroco, y nos abandonamos a la mirada guiada por nuestros sentimientos, a la experiencia directamente ligada a nuestros sentir y pensar más profundo, así como también a la experiencia más reciente, aquella que determina de manera inmediata nuestro ánimo en la cotidianeidad.

Cielos y mares se abren por completo ante nuestros ojos. Figuras gigantescas, tímidas y pequeñas se alzan a lo largo y ancho del lienzo dando vida a un sinfín de aventuras que se renuevan constantemente. Hasta del más minúsculo rincón a donde va a parar nuestra atención surgen seres mitológicos ansiosos por contar su propia historia.

Los colores despliegan su particular lenguaje y nuestros sentimientos traducen. La danza de significados se renueva con cada nuevo acercamiento y la obra se convierte en un océano de infinitas posibilidades en el que navegar sin fin.

“The painting has a life of its own. I try to let it come through. ” — Jackson Pollock